El gobierno de Andalucía, formado por el Partido Popular, ha calificado la eutanasia como un “derecho”, y ha avanzado que organizará un equipo móvil dispuesto para desplazarse a los centros allá donde los médicos se nieguen, por objeción de conciencia, a violar su juramento hipocrático, que en resumidas cuentas trata de preservar la vida, no de destruirla. Como señalaba ayer el blog Contando estrellas, el PP ha tardado menos de cuatro años en cambiar la postura que le llevó a votar en contra de la ley de eutanasia en el Congreso. Si me permiten una ironía macabra, tenemos aquí un indudable progreso en comparación con su postura sobre la ley del aborto, que tardó trece años en variar, de contraria a favorable. Cada vez es menor la distancia (al menos cronológicamente) que separa al partido supuestamente conservador del partido socialista y la izquierda en general.

Una crítica inmediata a estos cambios pasa por cuestionar que la eutanasia y el aborto puedan ser considerados un progreso, y en apoyo de ello basta recordar el programa Aktion T4 que inició la Alemania de Hitler en 1939, para eliminar a enfermos incurables “por compasión”, claro primer ensayo del Holocausto. Pero los propios nazis consideraban que estaban en la senda del progreso, o del “progreso”, si lo prefieren. De hecho, la colaboración del estamento médico fue casi total, y la principal oposición vino de la oscurantista y retrógrada Iglesia.

Tratar de distinguir en cada caso entre el progreso y el “progreso”, o entre el progreso bueno y el progreso malo, como se dice coloquialmente del colesterol, es una guerra de guerrillas interminable y agotadora. ¿No sería mejor disponer de un criterio de demarcación claro que de una vez por todas permita aislar los usos espurios del término en cuestión? Juan Carlos Girauta apuesta por restringir el concepto a la tecnología: “El hombre en sí no progresa porque su naturaleza no cambia… Pueden cambiar las instituciones, favoreciendo la libertad y la convivencia, y también pueden cambiar para mal… Es en el terreno tecnológico donde hay propiamente progreso, pues siempre se edifica sobre lo ya logrado.” (Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos, Sekotia, 2022, págs. 92 y 93.) Contra la extendida idea de la ampliación interminable de derechos, o de democracia avanzada, lo cierto es que siempre persiste el viejo dualismo entre libertad y tiranía, a través de los embelecos más o menos innovadores tras los que se oculta la segunda.

Ojalá fuera tan fácil como sugestivamente lo explica Girauta. Porque tampoco está nada claro que tecnología y progreso sean indisociables. Díganme un invento, un avance que no se vuelva en algún momento contra el hombre, o que no tenga efectos opuestos al pretendido. Emil Cioran, exasperado por un desplazamiento en taxi de una hora entre la caótica circulación parisina, murmura en sus Cuadernos 1957-1972 (Tusquets, 2020), el 6 de diciembre de 1968: “El coche se inventó para que pudiéramos ir más rápido. Y resulta que se ha convertido, en las ciudades, en un factor de inmovilidad. Tarde o temprano, todo lo que el hombre inventa, cualquier cacharro, llega a negar su función primitiva. Podríamos llamar a ese fenómeno traición de los objetos.” Podría parecer la reacción de un cascarrabias ante una contrariedad menor, pero probablemente el ejemplo de los inventos mecánicos no es el más iluminador. Pensemos en los avances más incuestionables de la historia. Quizás el más impresionante de todos sea el descenso de la mortalidad, tanto por la reducción de la miseria como por los progresos de la medicina, verificados sobre todo durante el siglo pasado. Especialmente conmovedora es la drástica disminución de la mortalidad infantil. Pero en lugar de encontrarnos en un mundo poblado de chiquillos y de jóvenes rebosantes de salud, vivimos un desplome de la natalidad que conduce al envejecimiento de naciones enteras, cada vez más achacosas y afectadas por el drama de la soledad de personas sin apenas familiares. Ahora que la probabilidad de supervivencia de los niños es la más alta de la historia, dejamos de tener niños. ¿No es esta la refutación más sobrecogedoramente bíblica de las bondades del progreso?

Sospecho que existe una relación profunda entre el progreso que facilita la vida y la hace más cómoda, y un cierto debilitamiento de las ganas de vivir y de tener descendencia. Esta paradoja se observa también en otros órdenes: el progreso de las comunicaciones y la dulcificación de las costumbres y las leyes. Desde la invención de la imprenta hasta la eclosión de internet, hay más gente alfabetizada y con acceso a la información y la cultura que nunca antes en la historia. Pero las muchedumbres utilizan masivamente internet no para escuchar a Bach o a Beethoven, sino para difundir vídeos idiotas. Incluso entre los estudiantes universitarios, la capacidad de atención y comprensión lectora se está viendo alarmantemente reducida: la adicción a los mensajes breves y audiovisuales está desplazando el hábito de lectura de libros entre la población formalmente instruida. ¿Qué decir de la suavización de las costumbres, de la abolición de la pena de muerte y de los castigos crueles en la mayor parte del mundo (salvo donde rige la ley islámica)? No parece que vaya aparejada con un aumento de la libertad individual, sino exactamente lo contrario: contemplamos un mundo de regulaciones y control estatal crecientes, cada vez más invasivos e ineludibles, como señaló vibrantemente en Davos el presidente argentino Javier Milei.

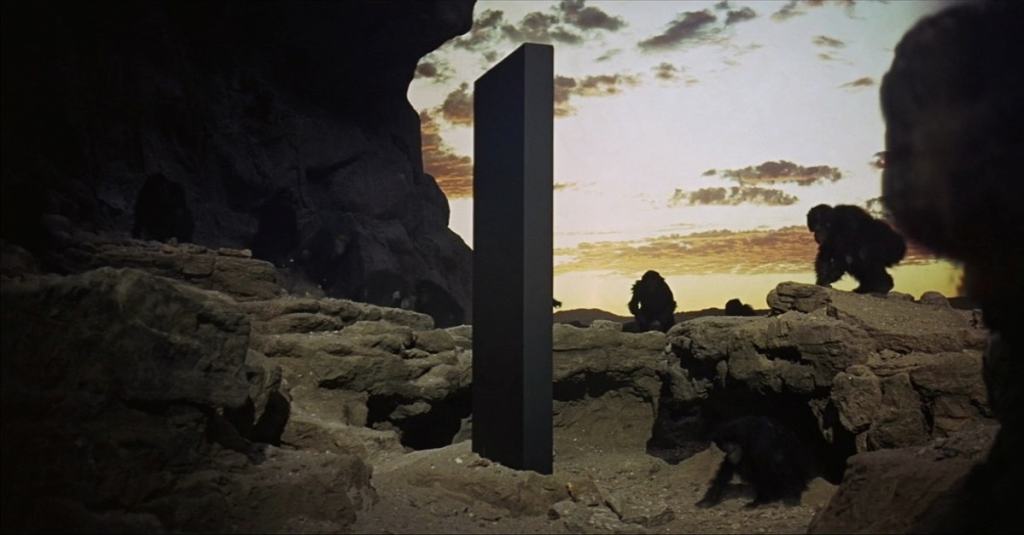

¿Cuál es la explicación de esta paradoja, del progreso que mejora la vida humana, ha aumentado los bienes materiales y el acceso a la cultura exponencialmente en el último siglo o siglo y medio, pero nos está haciendo cada vez más infecundos, más imbéciles y más esclavos? Para comprenderlo hay que captar el punto omega hacia el cual se dirige el progreso (o mejor dicho: la ilusión del progreso), un estado hipotético, que probablemente jamás se alcanzará, pero que revela su lógica implacable. Nicolás Gómez Dávila lo formula en uno de sus aforismos más inquietantes y lúcidos: “El hombre habrá creado un mundo a imagen y semejanza del infierno cuando habite un mundo totalmente fabricado por sus manos.” (Escolios a un texto implícito, Atalanta, 2009, pág. 1244.) El hombre, en la medida en que trata de ocupar fútilmente el sitio de Dios, de enmendarle ridículamente la plana a Dios (como cuando decide que un varón pueda quedarse embarazado) está abocado a un fracaso apoteósico, a ser víctima de su delirante desafío al Creador. Si el progreso es aspiración legítima, la ilusión del progreso no es más que una hija descarriada de la esperanza.