Un comité del Congreso de los EEUU ha interrogado este verano al oficial de la Fuerza Aérea David Grusch, bajo juramento, sobre la supuesta existencia de naves extraterrestres custodiadas por un programa federal altamente secreto. Los chascarrillos que sugiere el asunto pueden ser inacabables, pero me temo que cuando en nuestro Congreso la actualidad versa sobre el uso de las lenguas regionales, habladas en menos del 0,001 % de la superficie de un planeta perdido entre los miles de millones de nuestra galaxia, no estamos en condiciones de mofarnos demasiado de los americanos.

Personalmente, no creo una sola palabra sobre contactos con extraterrestres, no porque descarte a priori esa posibilidad, sino porque por ahora nadie ha presentado ninguna prueba creíble, que yo sepa. Pero el tema de la existencia de inteligencia fuera de nuestro planeta siempre me ha parecido fascinante, en especial desde que Carl Sagan divulgó, en su inolvidable serie documental Cosmos, los intentos científicos serios por hallar indicios de civilizaciones ET.

La premisa teórica es sobradamente conocida. En una galaxia como la Vía Láctea, por limitarnos a este insignificante rincón del universo conocido, donde con toda probabilidad hay millones de planetas con condiciones astrofísicas aptas para la aparición de la vida, resultaría sorprendente que la vida inteligente solo haya aparecido una vez (en la Tierra) en los últimos miles de millones de años. De aquí se deduciría que ahí fuera debe estar lleno de civilizaciones, con las que algún día podríamos establecer contacto, si no lo hemos establecido ya, según piensan algunos.

Hay sin embargo una objeción a esta deducción que fue formulada en 1950 por el físico Enrico Fermi, según algunos testimonios, aunque desconozco si existe una constancia documental de ello. Al parecer Fermi planteó, en una conversación informal, una sencilla pregunta. Si la inteligencia ha aparecido más de una vez en nuestra galaxia, quizás decenas de veces o muchas más, dadas las probabilidades estimables en tan gran número de planetas y períodos de tiempo de escala geológica, ¿dónde está todo el mundo? (Where is everybody?) ¿Por qué no disponemos del menor indicio de la existencia de civilizaciones procedentes de otras estrellas?

Para comprender el alcance de esta cuestión, no podemos quedarnos en señalar que las distancias interestelares son muy grandes, lo cual, unido al límite de la velocidad de la luz, dificultaría enormemente el contacto físico entre civilizaciones de distintos planetas, si es que no lo hace imposible. Siendo esto cierto, además del factor espacio, debemos considerar el factor tiempo. Si en los últimos miles de millones de años han aparecido varias civilizaciones en nuestra galaxia, de las cuales un número determinado de ellas no se han extinguido, por mera ley probabilística debería haber al menos una, y probablemente más de una, mucho más vieja que la nuestra, la cual según los registros arqueológicos data de unos diez mil años, cuando surgieron la agricultura y la división del trabajo, y por tanto las primeras ciudades.

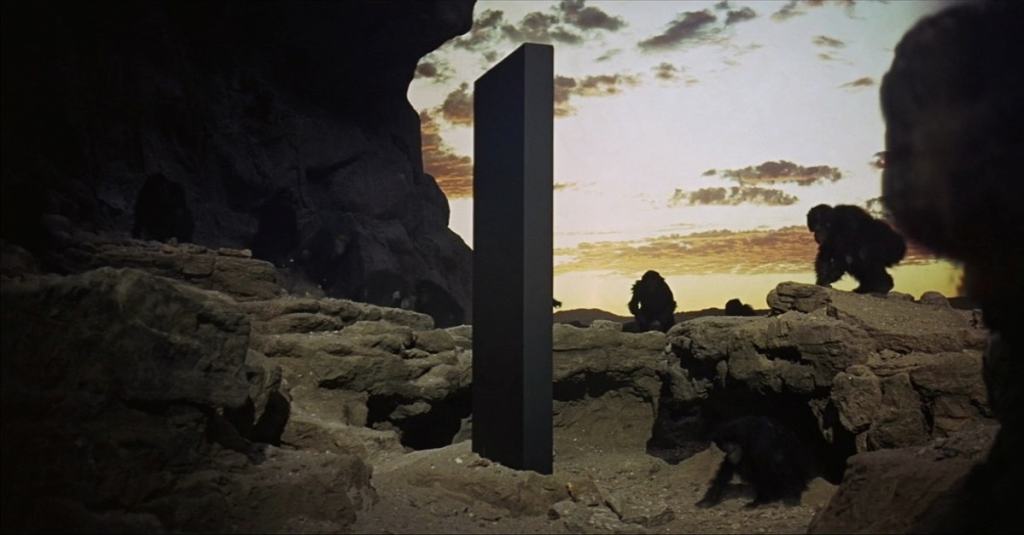

Ahora imaginemos civilizaciones que tengan no diez mil años de antigüedad, sino cien mil, un millón, diez millones… Incluso si desarrollaran una tecnología de viajes espaciales que no superara la media de un diez por ciento de la velocidad de la luz, se ha estimado que en un período de tiempo de alrededor del orden de magnitud de un millón de años habrían colonizado la galaxia entera. Es decir, deberían haber llegado a la tierra hace mucho tiempo, quizás ya en el paleolítico, según imaginaba la película de Stanley Kubrick, 2001: Una odisea del espacio (1968). Pero, vuelvo a repetirlo, por mucho que otros nos vendan otra historia: no hay la menor prueba seria de que esto haya ocurrido. ¿Dónde están, pues, esas civilizaciones tan avanzadas?

Las respuestas hipotéticas a esta pregunta crucial son numerosas, desde las más verosímiles hasta algunas francamente ingeniosas, por no decir extravagantes. Pero desde un punto de vista puramente lógico se pueden clasificar en dos tipos. Las que sostienen que esas civilizaciones, después de todo, no existen por alguna razón, y las que sostienen que aunque existen, son indetectables para nosotros, también por diversos motivos imaginables, entre ellos que los ET se ocultan deliberadamente. Cae de suyo que antes de considerar las hipótesis del segundo tipo, habría que tratar de explorar las primeras, si realmente existen seres inteligentes extraterrestres, detectables o no.

Sin salirnos del análisis meramente lógico, las explicaciones por las que tal vez estemos solos en el universo, o al menos en nuestra galaxia, se pueden también a su vez reducir a dos. La primera, que quizás las civilizaciones no consiguen sobrevivir períodos tan grandes de tiempo, al menos no lo suficiente para expandirse mucho más allá de sus sistemas solares de origen, ni dejar huellas de su existencia detectables a miles de años luz. Esta parece ser que era la explicación que tenía en mente Fermi cuando hizo su incisiva pregunta. Consideremos el contexto. El científico italiano estaba trabajando en aquella época en el laboratorio de Los Alamos, desarrollando las bombas atómicas, que ya habían sido lanzadas sobre dos ciudades japonesas cinco años antes. El temor a una guerra nuclear que acabara con la especie humana no era nada infundado, e incluso hoy no es desdeñable. Pero las civilizaciones no sólo pueden extinguirse por autodestrucción, sino que existen diversas catástrofes cósmicas o incluso de menor escala que pueden acabar con la vida inteligente de un planeta antes de que haya podido expandirse fuera de él. La esperanza de vida de una civilización podría ser mucho menor de lo que el optimismo tecnológico lleva a creer.

La versión más pesimista de esta hipótesis sería que quizás la probabilidad de que, ya no una civilización dure, sino de que llegue a aparecer, antes de que una especie de vida inteligente se extinga, es realmente irrisoria, casi milagrosa. ¿Cuántas veces podría haberse extinguido el ser humano ya en el paleolítico, por algún tipo de catástrofe natural global o incluso meramente local, cuando el número de individuos era enormemente reducido, inferior al de algunas ciudades actuales? El ejemplo de los grandes saurios, desparecidos hace sesenta millones de años, al parecer por los efectos del choque de un asteroide, es suficientemente ilustrador. John Gribbin (Solos en el universo) ha señalado que la existencia de los planetas gaseosos gigantes en nuestro sistema solar (Júpiter, Neptuno y Urano) ha podido jugar un papel clave en el desvío de asteroides peligrosos en órbita de colisión con los planetas interiores, uno de los cuales habitamos. Una frecuencia mayor de colisiones con objetos más grandes (pongamos cada millón de años, en lugar de cada cincuenta millones) podría hacer imposible que una especie inteligente superara el cuello de botella que la separa de la expansión extraplanetaria, a cuyas puertas estamos nosotros. Apenas estaría ensayando las primeras herramientas de piedra cuando caería el siguiente meteorito, y adiós. Imposible llegar a descubrir la agricultura, no digamos ya el chip electrónico, con semejante inestabilidad.

La segunda explicación de la aparente soledad del ser humano en el cosmos, al menos intragaláctico, es de índole más filosófica, porque nos obliga a plantearnos qué es realmente la civilización y la inteligencia misma. Puede que una inteligencia muy avanzada ya no desee después de todo expandirse espacialmente. No porque, como algunos podrían pensar, la conquista del espacio sea una mera extrapolación de un imperialismo primitivo. Colonizar otros planetas obedecería a una estricta racionalidad de supervivencia como especie a muy largo plazo, incluso si el planeta de origen dejara de ser habitable por cualquier causa. Pero ¿y si las especies más evolucionadas consiguieran algo cercano a la inmortalidad más allá de la mayoría de contingencias biológicas y físicas? ¿Qué necesidad tendrían de ninguna expansión? Max Tegmark (Vida. 3.0) se adentra en especulaciones de carácter gnóstico, según las cuales a largo plazo la vida inteligente llegaría a liberarse de la materia, en la dirección que apunta el transhumanismo, el cual en su versión más radical ve posible en un futuro desvincular por competo la mente de cuerpo, del mismo modo que una aplicación o un sistema operativo informáticos pueden pasar de un soporte o dispositivo a otros. Estas especulaciones adolecen de un problema grave, y es que un ser finito, por muy evolucionado que esté, no podrá jamás reinventarse absolutamente desde cero: nunca llegará a ser Dios, por la misma razón esencial de que añadiendo cantidades a un número nunca alcanzaremos un valor infinito. La hipótesis de una vida inteligente que deja atrás por completo la materia, sin mediación trascendente, se me antoja un sucedáneo tecnófilo de la religión muy problemático. Una inteligencia extraterrestre que de algún modo eludiera el contacto con el universo físico recuerda de algún modo a los dioses epicúreos, tan inalcanzables como superfluos, y por definición indemostrables.

No veo problema teológico alguno en que la creación esté poblada de inteligencias separadas por espacios interestelares. De hecho, no conjuga mal con el carácter superabundante de la omnipotencia divina. Pero tampoco es descartable que el Creador hubiera optado por un universo con el ser humano como único habitante inteligente, por razones que no son asequibles para el hombre. La cuestión sólo podrá responderse empíricamente, si se produce un día el encuentro entre nosotros y otra inteligencia originaria de una estrella diferente. Mientras tanto, permanecerá completamente abierta.